Nicht nur die Module eines Vereins, sondern auch die Segmente einer

Heimanlage (die für einen eventuellen Umzug tunlichst in transportable

Teilstücke = Segmente aufgeteilt werden sollten!) bedürfen einer

stabilen, sicheren und möglichst einfachen Verbindung untereinander -

die bei unserer Vielzahl von Module auch noch preiswert sein sollte. Wir

nutzen die Gelegenheit, unsere getesteten Techniken hier einmal

vorzustellen (s. auch: Modulnormen N und H0):

1. Strom

Die Elektrik ist nun wohl das geringste Problem: Die 6 Pole unserer N-Module enden auf der einen Seite in Bananenbuchsen, auf der andern in Bananensteckern an flexiblen, 50 cm langen Kabeln. Beim Aufbau werden die Stecker einfach in die Buchsen des folgenden Moduls gesteckt. Benötigt man eine Trennstelle zwischen zwei Streckenabschnitten, entfällt die Verbindung - die Kabel hängen traurig herunter... .

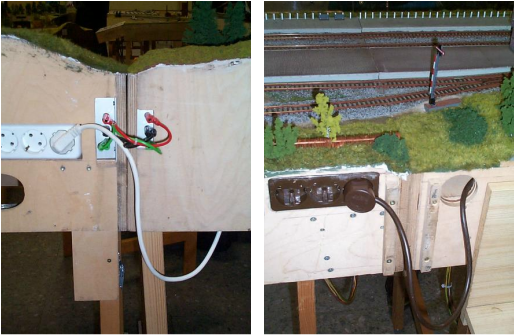

Zusätzlich benutzen wir für jedes Modul handelsübliche 3fach-Steckdosen mit Kabeln für eine durchgehende 230 Volt Versorgung.

Nachteile: Auch beim Transport hängen die Kabel herunter - und beschädigen u.U. die filigrane Landschaft anderer Module. Und zweites ist das Krabbeln unter den Modulen zum Stecken der zahlreichen Kabel nun wirklich nichts für ältere Leute...

Die Elektrik ist nun wohl das geringste Problem: Die 6 Pole unserer N-Module enden auf der einen Seite in Bananenbuchsen, auf der andern in Bananensteckern an flexiblen, 50 cm langen Kabeln. Beim Aufbau werden die Stecker einfach in die Buchsen des folgenden Moduls gesteckt. Benötigt man eine Trennstelle zwischen zwei Streckenabschnitten, entfällt die Verbindung - die Kabel hängen traurig herunter... .

Zusätzlich benutzen wir für jedes Modul handelsübliche 3fach-Steckdosen mit Kabeln für eine durchgehende 230 Volt Versorgung.

Nachteile: Auch beim Transport hängen die Kabel herunter - und beschädigen u.U. die filigrane Landschaft anderer Module. Und zweites ist das Krabbeln unter den Modulen zum Stecken der zahlreichen Kabel nun wirklich nichts für ältere Leute...

Für die dreipolige Stromversorgung unsere H0-Module (Fahrstrom für 2 Gleise mit gemeinsamer Masse) haben wir deshalb ein paar kleinere Verbesserungen in die Tat umgesetzt:

An der Bedienerseite der Module (da, wo nur Clubmitglieder hindürfen - wir legen großen Wert darauf, alle Schalter, Taster und Hebel selbst zu bedienen!) sind je drei Bananenbuchsen rechts und links in die Rückwände der Module eingebaut. Diese lassen sich mit vorgefertigten Kabelbündel (3 Kabel mit je 2 Bananensteckern) bequem verbinden, ohne Sport treiben zu müssen. Auch die 3fach-Steckdose ist in die Rückwand eingebaut, das Kabel mit dem 230V-Stecker findet beim Transport seinen Platz in einem ebenfalls dort eingebauten verschließbaren Fach - und kann so ebenfalls nicht mehr herunterhängen.

|

Bei komplizierteren Teilstücken und Segmenten, sowie zum Anschluß eines

externen Stellpultes, kommt es wohl häufiger vor, daß man mit 3-6 Polen

zur Schaltung von Gleisabschnitten, Weichen und Signalen nicht auskommt;

bei den verwendeten geringen Strömen genügen in der Regel die

sogenannten SUB-D-Steckverbindungen (z.B. von Conrads: gängige Ausführungen

9-, 15-, 25-, 37-polig - im Bild rechts die 25pol. Version am H0-Modul Bergwerk Niederönkel).

Für Großbahnen und stärkerem Strombedarf (digitale Zentralen wie die Roco Lokmaus liefern schon mal 3 Ampère!) sollte man allerdings schwerere Geschütze auffahren - und auch nicht die übliche dünne Litze benutzen; heruntertropfende Isolierung riecht schlecht, gibt Flecken im Teppich und Ärger mit der Ehefrau/Mutter.

|

3. Gleise

Der neuralgische Punkt einer Modulanlage ist sicherlich der

Schienenübergang von einem Modul zum nächsten - kleine Spurweiten sind

da empfindlicher als größere, Drehgestell-Fahrzeuge verzeihen auch mal

größere Toleranzen (wir bezeichnen solche Fahrzeuge gern als

"geländegängig").

Höhen- und Seitenversatz der Schienen an der Trennstelle können nicht nur zu Abkupplungen ganzer Zugteile, sondern auch zu den schlimmsten Eisenbahnkatastrophen führen - beides wird von Zuschauern auf Ausstellungen gerne kommentiert und sollte dringend vermieden werden.

Eine gute Gleislage ist also oberstes Gebot - aber wie kriegt man die hin ??

Unsere ersten Versuche - damals in Spur N - verliefen nicht wirklich befriedigend und erforderten außerdem gelegentlich größere Reparaturen:

Das Gleis lag in der Merkur-Bettung, als Verbindung zum nächsten Modul benutzten wir Schienenverbinder. Bei 2gleisigen Modulen sind es nur 4, die gleichzeitig eingeschoben werden müssen. Nun versucht man also, ein 6gleisiges Bahnhofssegment einzupassen - und hält irgendwann entsetzt inne...

Beim Transport bleibt man gerne einmal an einem Schienenprofil hängen - von der Styroplast-Bettung und den winzigen Plastikhaltern in den Schwellen wurde nur sehr ungenügend Widerstand entgegengesetzt...

Sehr bald rüsteten wir um: Die Gleisbettung bei den N-Modulen blieb z.T. (inzwischen wird auch hier mehr von Hand geschottert), die Schienenverbinder an den Modulenden fielen weg (die Stromversorgung geschieht eh durch die Bananenstecker unter den Modulen) und die einzelnen Schienen sind auf Messingschräubchen gelötet (auf Spaxschrauben hält die Lötstelle nicht zuverlässig).

Beim Aufbau können kleinere Toleranzen durch Erhitzen der Lötstellen leicht ausgeglichen werden - voraus-gesetzt, der Erbauer hat sich an unsere Norm gehalten und wenigstens einigermaßen exakt gebaut...

Diese Methode hat sich bewährt, und wird von uns nun in allen Spurweiten benutzt.

Höhen- und Seitenversatz der Schienen an der Trennstelle können nicht nur zu Abkupplungen ganzer Zugteile, sondern auch zu den schlimmsten Eisenbahnkatastrophen führen - beides wird von Zuschauern auf Ausstellungen gerne kommentiert und sollte dringend vermieden werden.

Eine gute Gleislage ist also oberstes Gebot - aber wie kriegt man die hin ??

Unsere ersten Versuche - damals in Spur N - verliefen nicht wirklich befriedigend und erforderten außerdem gelegentlich größere Reparaturen:

Das Gleis lag in der Merkur-Bettung, als Verbindung zum nächsten Modul benutzten wir Schienenverbinder. Bei 2gleisigen Modulen sind es nur 4, die gleichzeitig eingeschoben werden müssen. Nun versucht man also, ein 6gleisiges Bahnhofssegment einzupassen - und hält irgendwann entsetzt inne...

Beim Transport bleibt man gerne einmal an einem Schienenprofil hängen - von der Styroplast-Bettung und den winzigen Plastikhaltern in den Schwellen wurde nur sehr ungenügend Widerstand entgegengesetzt...

Sehr bald rüsteten wir um: Die Gleisbettung bei den N-Modulen blieb z.T. (inzwischen wird auch hier mehr von Hand geschottert), die Schienenverbinder an den Modulenden fielen weg (die Stromversorgung geschieht eh durch die Bananenstecker unter den Modulen) und die einzelnen Schienen sind auf Messingschräubchen gelötet (auf Spaxschrauben hält die Lötstelle nicht zuverlässig).

Beim Aufbau können kleinere Toleranzen durch Erhitzen der Lötstellen leicht ausgeglichen werden - voraus-gesetzt, der Erbauer hat sich an unsere Norm gehalten und wenigstens einigermaßen exakt gebaut...

Diese Methode hat sich bewährt, und wird von uns nun in allen Spurweiten benutzt.

4. Zwei Module treffen aufeinander...

Der Kernpunkt zum Schluß: Denn was nutzt eine optimale Gleisbefestigung,

wenn die Modulverbindung selbst nicht stabil ist?

Die anfänglich benutzten Maschinenschrauben brachten nicht den erhofften Effekt: Zu schnell leierten die Bohrungen in den Modulköpfen aus und man konnte die Module trotz Verschraubungen um mehrere Millimeter verdrehen. Vielleicht hätte man die Schrauben in Metallbuchsen setzen können, allerdings scheuten wir auch den Aufwand, bei Ausstellungen so viel unter der Anlage herumschrauben zu müssen.

Die Lösung waren Paßstifte und Buchsen aus Metall - und sogenannte Kofferverschlüsse. Letztere sind unter einer gewissen Spannung zu montieren und halten zwei Module zuverlässig aneinander fest, die Stifte sorgen für die genaue Ausrichtung. Unsere N-Bahner benutzen einen zentralen Kofferverschluß; die H0-Module sind größer und schwerer, dort verwenden wir zwei (einen rechts, einen links). Größere Segmente (wie z.B. das Bergwerksmodul) haben 3-4 Stifte und Verschlüsse.

In Spur 0 verwendeten wir für Bahnhof und Abstellgruppe Türen als Grundplatte; die sind stabil, und größere Landschaftskonturen wurden auch nicht benötigt (bzw. wären zu platzaufwendig). Neben den o.a. Kofferverschlüssen wurden stabile Türscharniere zur Führung montiert. Diese weisen zwar etwas Spiel auf, selbst Toleranzen im Millimeterbereich beeindrucken Fahrzeuge dieser Spurweite kaum...

5. Noch Fragen?

Damit sind viele Fragen, die an uns anläßlich von Ausstellungen immer wieder gerichtet wurden, wohl beantwortet - letzte Klarheiten bringen (hoffentlich!) die gezeigten Bilder. Und sollte immer noch jemand Fragen haben: Vielleicht besucht er uns mal, und prüft die Sachlage am "lebenden Objekt"?

Ein Email täte es allerdings zur Not auch...

Jürgen

Die anfänglich benutzten Maschinenschrauben brachten nicht den erhofften Effekt: Zu schnell leierten die Bohrungen in den Modulköpfen aus und man konnte die Module trotz Verschraubungen um mehrere Millimeter verdrehen. Vielleicht hätte man die Schrauben in Metallbuchsen setzen können, allerdings scheuten wir auch den Aufwand, bei Ausstellungen so viel unter der Anlage herumschrauben zu müssen.

Die Lösung waren Paßstifte und Buchsen aus Metall - und sogenannte Kofferverschlüsse. Letztere sind unter einer gewissen Spannung zu montieren und halten zwei Module zuverlässig aneinander fest, die Stifte sorgen für die genaue Ausrichtung. Unsere N-Bahner benutzen einen zentralen Kofferverschluß; die H0-Module sind größer und schwerer, dort verwenden wir zwei (einen rechts, einen links). Größere Segmente (wie z.B. das Bergwerksmodul) haben 3-4 Stifte und Verschlüsse.

In Spur 0 verwendeten wir für Bahnhof und Abstellgruppe Türen als Grundplatte; die sind stabil, und größere Landschaftskonturen wurden auch nicht benötigt (bzw. wären zu platzaufwendig). Neben den o.a. Kofferverschlüssen wurden stabile Türscharniere zur Führung montiert. Diese weisen zwar etwas Spiel auf, selbst Toleranzen im Millimeterbereich beeindrucken Fahrzeuge dieser Spurweite kaum...

5. Noch Fragen?

Damit sind viele Fragen, die an uns anläßlich von Ausstellungen immer wieder gerichtet wurden, wohl beantwortet - letzte Klarheiten bringen (hoffentlich!) die gezeigten Bilder. Und sollte immer noch jemand Fragen haben: Vielleicht besucht er uns mal, und prüft die Sachlage am "lebenden Objekt"?

Ein Email täte es allerdings zur Not auch...

Jürgen